column article

インナーマッスルの鍛え方 腸腰筋編 正しく腸腰筋を鍛える3つのステップ

ゆる体操、ゆるトレーニング愛好者の皆さんこんにちは。

突然ですが皆さんは「腸腰筋」という筋肉をご存知でしょうか?

最近スポーツの世界では重要視されるようになった体幹の最深部にあるインナーマッスルである「腸腰筋」。

腸腰筋を鍛えると特にスポーツをしていなくても歩くのが楽になったりスタイルが良くなるといった、皆さんにとっておいしい効果がたくさんあります。

しかし実は巷に溢れている腸腰筋のトレーニング方法と言われるものは、ほとんどが効果が出にくい(もしくは初心者には難しい)のはご存知でしょうか?

この腸腰筋ですが簡単に鍛えられるゆる体操、ゆる筋トレがいくつかあります。

しかしいきなり結論から言うと、実際に鍛えていくには次の3つのステップを踏まえながら、そのステップにあった体操に取り組むことが重要です。

- 体表の筋肉をゆるめる

- できるだけ腸腰筋が引き伸ばされるような刺激を入れて少しずつ腸腰筋の意識を鍛える

- 実際にコンセントリックな収縮を自分の意思でおこして鍛える

いきなり言われても?の方もおられますよね。

今回は最強かつ至高のインナーマッスル、腸腰筋の鍛え方についてお話ししたいと思います。

この記事はこんな方のために書きました。

- 腸腰筋を鍛えたい

- 腸腰筋を鍛えているがいまいち効果が出ない

- インナーマッスルトレーニング全般に興味がある

- 日常生活での疲労を軽減したい

- なんだかわかんないけどかっこよくなりたい

- 中田了平の記事が読みたい

ー目次ー

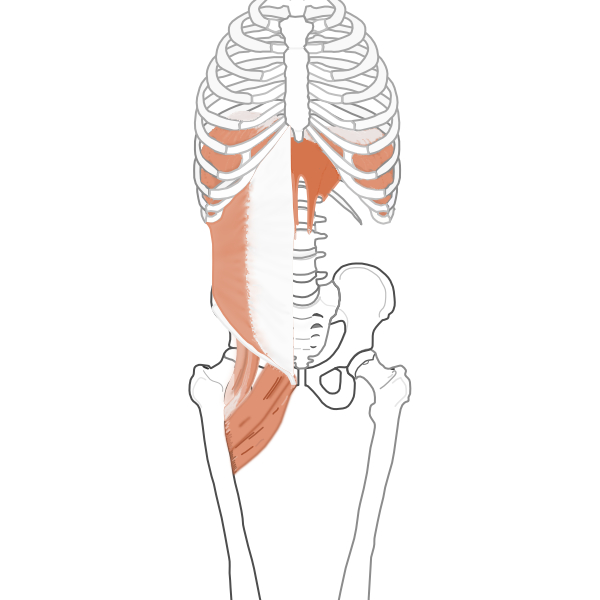

1.腸腰筋とは

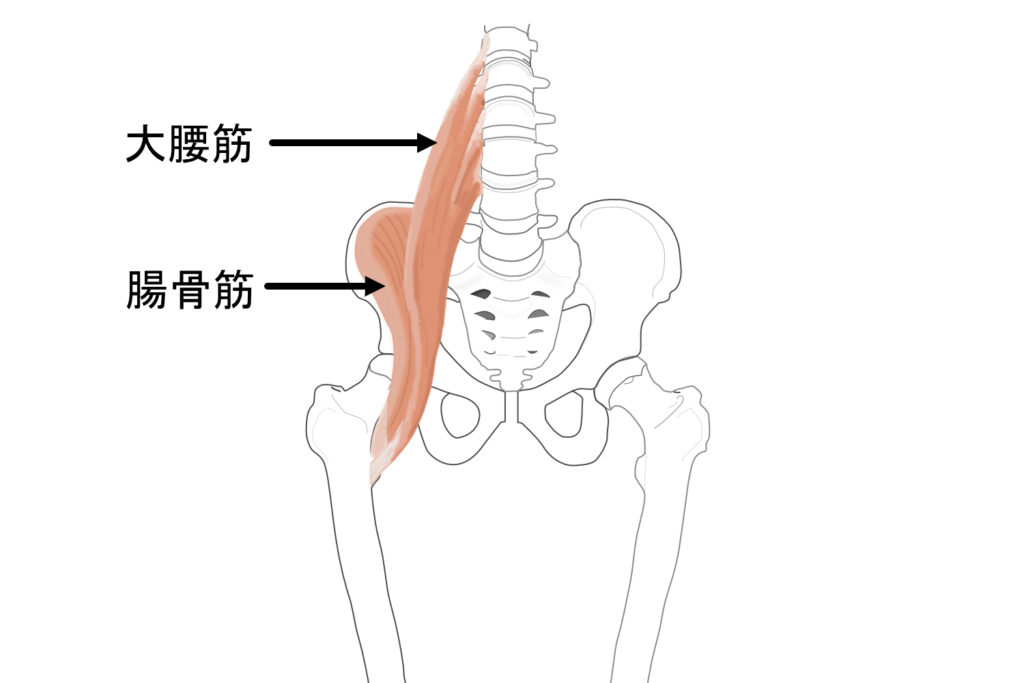

まずは腸腰筋をご存知ない方のために詳しい位置を示しておきます。

さすがに現在ではトレーニング系の方々には知られるようになりましたが、20世紀後半ごろまでは医療関係者以外にはほとんど注目されることがない筋肉でした。

この腸腰筋の作用は

- 脚(大腿骨)を固定した時→体幹(背骨)を前に屈曲する

- 体幹(背骨)を固定した時→脚(大腿骨)を引きつける

です。

さて、冒頭で「巷に溢れている腸腰筋のトレーニングは効果が出にくい」と書きましたが、これはどういうことでしょうか?

一般に筋トレはダンベルトレーニングに代表されるように、

その部位の筋肉を収縮させて鍛える

というイメージを皆さんもお持ちだと思います。

しかしここに大きな固定観念があります。

それはなぜでしょうか?先に理由を述べておきましょう。理由は次のようなものです。

- 筋肉は伸びた時に最大筋力を発揮する

- 伸ばす方が抗重力筋としての能力が発揮できる

- 脱力しなければ「伸ばして使える」ようにならない

この3つが考慮されていないトレーニングをしても体表の筋肉(主に腹直筋や大腿直筋)を鍛えるトレーニングになってしまって、腸腰筋トレーニングとしての効果が薄れてしまうのです。

ではどうして「効果が出にくい」のか詳しくみていきましょう。

2.「効果が出にくい」理由

2-1.筋肉は伸びた時に最大筋力を発揮する

筋収縮には伸長性(エキセントリック)と短縮性(コンセントリック)があります。

(もう一つ等長性(アイソメトリック)もありますが今回は詳しく述べません)

短縮性収縮とは筋肉が縮みながら収縮する状態、伸張性収縮とは筋肉が引き伸ばされながら収縮する状態を言います。

「え?伸ばされながら縮むの?」

と思われた方もいると思います。

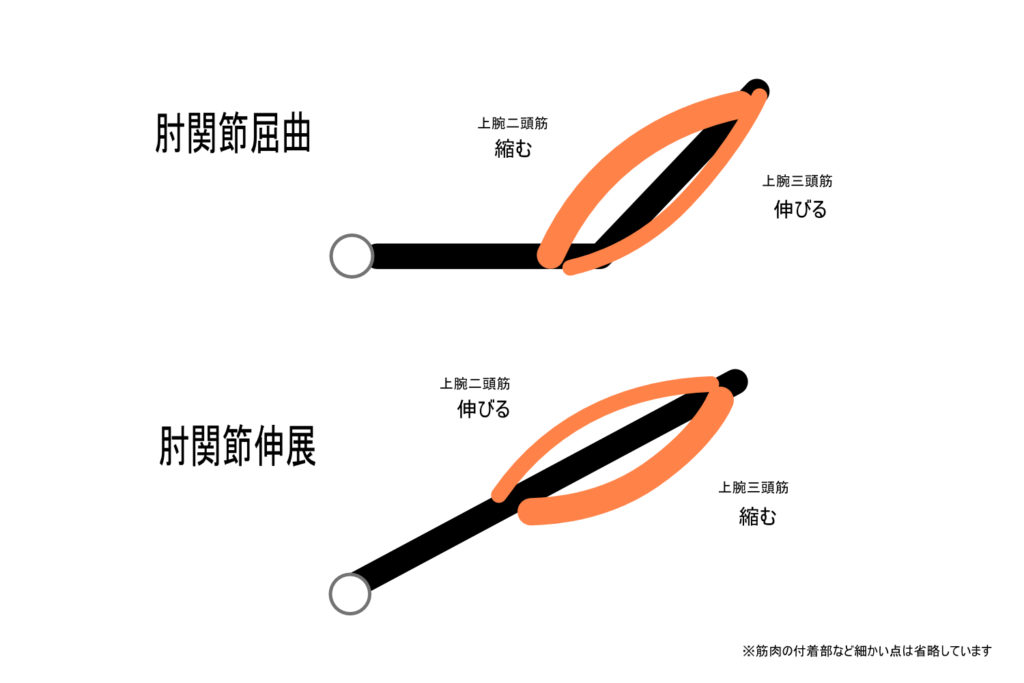

これを具体的に上腕二頭筋のダンベルトレーニングで考えてみましょう。

図のように肘関節を屈曲させて上腕に筋肉をつけるトレーニングですね。

関節にはその筋肉を屈曲させる筋肉と伸展させる筋肉があります。

肘関節なら上腕二頭筋が屈曲、上腕三頭筋が伸展の役目を持ちます。このように関節を動かしたときに伸びる〜縮むの二つの筋肉の関係を拮抗筋と言います

アームカールの筋トレのように比較的ゆっくり行う動作ならば、実は肘を曲げている時も関節を安定させるために反対側の上腕三頭筋も働いています。

この理屈で上腕二頭筋に注目すると、肘を曲げていくときにメインで長さが短くなりながら力を発揮し、肘を伸ばしていく時に長くなりながら関節を安定させるためにサブで(この時メインで力を発揮するのは拮抗筋である上腕三頭筋です)力を発揮する、と言うことになります。

以上簡単ですが、エキセントリック収縮(伸張性収縮)とコンセントリック収縮(短縮性収縮)を解説しました。

そしてどちらの方が最大筋力を発揮できるかというと実はエキセントリック収縮の方なのです。

これは実験で明らかになっています。

この事実を考えるとエキセントリック収縮の方が最大筋力を発揮できるのですから、実際に体を使うには

「筋肉は引き伸ばされながら使う」

という感覚が非常に重要になってきます。

身体能力の高い人を称して「全身がバネのようだ」という時がありますが、筋肉を伸ばしても使えるわけですから、そうなってくると本当に「バネ」と似たような特性を持ってきます。

ゆる体操を十分にやって背骨に意識が通って腸腰筋を代表とする背骨周りのインナーマッスルが使えると、実際に背骨が弾力を持って使えるようになり、バネのような感覚が生まれてきます。

ウェイトトレーニングの現場では最近になって

「鍛えたい筋肉が引き伸ばされる時に意識を集中する」

という考え方も出てきていますが、現実に使う目的でしかも、「引き伸ばされながら使う」ことを前提に組み立てられているトレーニングはまだまだ一般には知られていないのが現実です。

もちろん日常生活やスポーツ、舞踊などの様々な動きの中では色々な体の使い方があるので、全てがこの考えで説明できるわけではありません。しかし現代人は知識としても筋肉を縮めて使う使い方しか知らないので、日常生活の動きもどんどん小さく縮こまった感じになってしまっています。

またスポーツ選手で筋トレをしたけど思ったような効果が出なかったという例はたくさんありますが、このパターンの原因の一つは元々体を引き伸ばす使い方をしていた選手が、筋トレをすることで縮めて使う意識を強くしすぎたためにフォームが崩れてしまったためと考えられます。

もちろん筋トレがダメなわけではなく、良いパフォーマンスを失わないようにすることが大事というわけです。

2-2.伸ばして使う方が抗重力筋としての能力が発揮できる

もう一つ実際の運動を考える時にエキセントリック収縮が大事な理由があります。

それは重力の問題です。

地球上には全ての物体に下向きの重力がかかっています。ということは特に重力がかかる方向に長くついている筋肉は常に引き伸ばされようとする力がかかっているということなのです。

これを考えると、無理に筋肉を縮めて力を発揮しようとするより、むしろ重力方向に自由に引き伸ばされるようにしながら筋収縮を発揮するような使い方の方が効率が良いということになります。

実はこれはこのような筋力の仕組みが知られる以前から、経験として洋の東西を問わず古くから言われていることなのです。

バレエなどで言われる

「頭のてっぺんが天から吊られるように」

という教えは、体が長く伸びるように立つとその分筋肉が十分に引き伸ばされてよりエキセントリック収縮が発揮される状態になるからですね。

このように言うと現代人は腰から背中を反らして胸を張るような立ち方をする人が多いですが、それは単に腰や背中の筋肉を収縮させているだけで、結局は筋肉の拮抗作用によって前面の腹直筋などにも無駄な力が入ってしまい、最悪の立ち方になってしまいます。

また東洋でも中国の伝統武術の世界では

「筋肉(体)は長く鍛える」

という考えがありました。

日本の武術でも宮本武蔵は「たけくらべ」と言って体を上下に長く伸ばすことを大事な教えとして「五輪書」に記述しています。

これらもバレエと本質的には同じ考えなのだと思います。

そしてもう一つエキセントリック収縮に関して重要な点があります。

それは自分の意思で直接筋肉を伸ばすことは出来ないということです。ですので実際にエキセントリック収縮を起こすには何らかの外側からの力が必要になります。

これを拮抗筋の作用で起こすのは実はあまり良い運動とは言えません。拮抗作用のある両方の筋肉の力が発揮されている状況は現実の運動では「力み」につながりやすいからです。

そこで大事になってくるのが重力です。

重力は常に鉛直方向にかかっている力ですから、これを利用すれば自分で力を出さなくても筋肉を引き伸ばすことが出来ます。

よって十分にエキセントリック収縮を起こすには重力をよく感じて、そのために十分に脱力することが必要なのです。

十分に脱力が効いてくると重力の作用によって運動の要所要所で十分に筋肉が引き伸ばされ、エキセントリック収縮によって引き延ばされた筋肉がそこから縮もうとする作用で次の運動が発生します。

つまり自分で筋収縮を起こそうとする感覚がない方がよりパワフルで良い運動となるのですね。

スポーツをはじめとした身体運動の世界では

「最高のパフォーマンスの時ほど、力を使った感覚がほとんどない」

とよく言われています。

格闘技のような激しい分野でも最高のKOなどは

「ちょっと相手を撫でるような感じで当たったら倒れていた」

という話はよく聞きます。

その理由は筋力の面でいうと、より脱力が効いて重力を利用した運動の中で筋肉的にはエキセントリック収縮ができているので、全く努力感なくパワーを発揮できているということになります。

ゆるむという言葉には非常に深い概念がありますが、特に運動面、筋肉の面でいうとこれがゆるんでいる状態というわけですね。

2-3.脱力しなければ「伸ばして使える」ようにならない

筋肉は伸ばして使う方が筋力を発揮するのに、自分の意思で伸ばすことができないということはどういうことなのでしょうか?

筋肉を伸ばすと言っても単純に体を「伸ばして使おうと」すると結局は反対側の筋肉を収縮させる意識が生まれますから、それは「力み」につながります。

ですから、「できるだけ力を抜いて」運動することを心がけることで自然と重力が使えるようになり、それに伴って筋肉は「伸ばして使える」ようになります。

ではどのようにすれば伸ばして使うことができるようになるのでしょうか?

一つは脊椎動物の基本的運動で、魚類に代表される脊椎波動運動の獲得がベースになっていると考えられますが、話が長くなりすぎるので今回は割愛します。

今日のテーマと一致するのは、やはり重力を利用するということですね。

重力は地球上の物体に対して常に下向きにかかり続けている力ですから、力を抜いた方がより重力の効果を受けることができます。

また特に静止状態から動こうとすると停止慣性の利用という面からも重力を感じることは非常に重要です。

移動運動は鉛直方向でなく水平方向の力を発生させることが必要ですが、これも重力を利用してモーメントを発生させることで余分な力を使うことなく移動することが出来ます。

つまりここでも重力を効率よく使うことが重要となるのです(この辺りの話はまた別の機会に取り上げたいと思います)。

「のびのびした動き」という言葉がありますがこれはそのまま「筋肉を伸ばして使っている」ということなのですね。

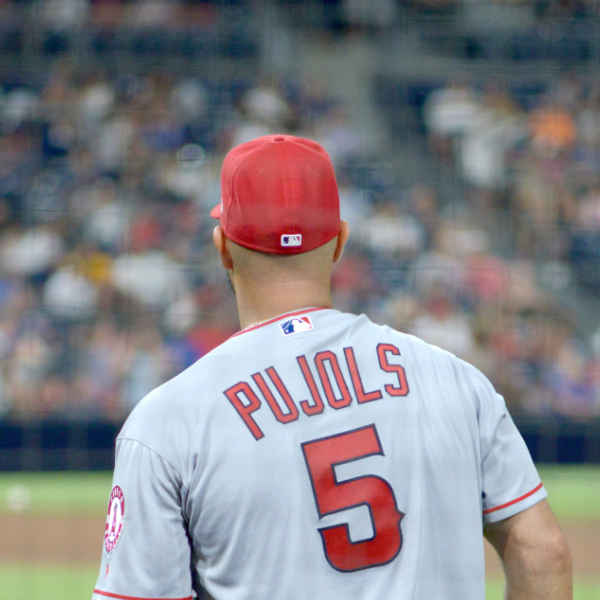

これは余談ですが、この「モーメントを利用する移動運動」が最もよく感じられたスポーツ選手は、私の知識の範囲ではやはりマイケル・ジョーダンでしょうか。

現代のNBAのスーパースターたちに比べてもずば抜けていたように感じます。

彼は重力を利用して前方に「滑落」する動きが素晴らしく、まさにそれによって十分に引き延ばされた腸腰筋の作用で何の努力感もなく足を継ぐので相手はたまったものじゃなかったでしょうね。

「最高の選手は誰か?」という話題は常に様々な分野で言われることですが、こと「ゆるむ」という面に関して、私はNBA選手ではマイケル・ジョーダンがずば抜けていたように感じます。

現代に全盛期のジョーダンが現れて戦術にも対応すればどのような活躍をするのか、ということを「ゆるむ」という面から考えるのも楽しいかと思います。

3.いよいよ腸腰筋

さて、前置きが長くなりましたが、いよいよ腸腰筋の話題に入りましょう。

運動科学総合研究所所長の高岡英夫先生はその研究の初期の頃から、この腸腰筋(特に大腰筋)を非常に重視してきました。

その理由として

- 体幹と脚を直接繋いでいる筋肉である

- 体幹でも背骨と、脚は大腿骨の近位(付け根)を直接結んでいる

- 軸(=センター)付近にある

ということが挙げられます。

そして、この腸腰筋はまさに体の中心を重力の方向についている筋肉なのです。

ここまで読んでいただいた皆さんにはもうおわかりでしょう。

そうですね、腸腰筋は構造的に「重力を利用したエキセントリック収縮」を起こすようにできている筋肉なのです。

ですから、腹直筋や腰背筋などの筋肉を十分に脱力させると、背骨や骨盤などの骨格が垂直方向に垂れていくので自然に腸腰筋が効いてくるというメカニズムが発生します。

これを脳の命令系統で考えると、自分の意思で筋収縮を起こす必要がなくなるので非常に脳の疲労が少ないという状況になるとも考えられます。

しかもこのサイトの別の記事でも何度か申し上げましたが、腸腰筋は体の重心付近についている筋肉なので重心のコントロールにも非常に効率が良く、しかも体幹を前方に屈曲させる腹筋系の筋肉であるにもかかわらず、前後で見ると体の中心線より後ろ側についていて動きがわかりにくいという、スポーツ選手にとっては夢のようなパフォーマンスを出現させる筋肉なのです。

よって、高岡先生は以前より「達人の筋肉」とよんで最重要の筋肉であると考えていました。

4.腸腰筋を鍛える3つのステップ

では腸腰筋を鍛えるにはどうすれば良いのでしょうか?

これには数段階のステップが必要です。最初と同じ内容ですがもう一度書いておきます。

具体的には次のようになります。

- 体表の筋肉をゆるめる

- できるだけ腸腰筋が引き伸ばされるような刺激を入れて少しずつ腸腰筋の意識を鍛える

- 実際にコンセントリックな収縮を自分の意思でおこして鍛える

では一つ一つ説明しましょう。

4-1.体表の筋肉をゆるめる

先ほど述べたようにまずは腰背筋や腹筋の力を適切に抜いておかないと腸腰筋にスイッチが入りませんので、腰モゾモゾ体操や背中モゾモゾ体操で特に背中側の筋肉をまずゆるめておく必要があります。

世間で紹介されているほとんどの腸腰筋トレーニングは実はこの段階を無視しているのです。

腸腰筋は股関節を深く屈曲したときに力を発揮するという科学的な事実があります。ですから腸腰筋のトレーニングは股関節を深く屈曲した姿勢でさせるようなものが多いです。

しかしそれでは結局のところ大腿四頭筋優位のまま、腸腰筋も使えているといったレベルの低い使い方でしかありません。

大事なのは股関節を屈曲させるときに腸腰筋がリードとなり、大腿四頭筋を使うとしても腸腰筋に従わせる使い方なのです。

ここでは詳しく述べませんがこれを主導筋制御と言います。

ですので、大腿四頭筋や腰背筋が固まっていては腸腰筋が使えるはずがないのです。

普通に考えても仙腸関節がずれて動いてくる「割れ腰」という体の使い方できていないと腸腰筋が使えているとは言えません。

「割れ腰」はさらに高度な身体操法である「割脊」に繋がる非常に重要な体の使い方で、ゆるプラクティスでも高度な部類に入りますが、ちゃんと「割れ腰」ができるようになる体操はゆる体操の中に用意してあります。

それは「膝膝クルクル体操」です

ただしこの体操を仙腸関節のトレーニングとしてやるには、前提として腰がある程度ゆるんでいることが必要ですので、やはり寝ゆる黄金の3点セットが大事ですね。

4-2.できるだけ腸腰筋が引き伸ばされるような刺激を入れて少しずつ腸腰筋の意識を鍛える

そもそも理想的な話をすると、体幹部の表面の筋肉の力が抜けてくると立っているだけで腸腰筋は効き始めます(お腹の奥から股関節にかけてストレッチがかかったような少し引きつるような感覚があります)。

ですが実際はそこまですぐには至らないので、色々なゆる体操でその感覚を養う必要があります。

代表的な体操は踵クルクル体操、爪先クルクル体操やチャップリンプリン体操です。

このチャップリンプリン体操について少しだけ解説しましょう。

この体操は見た目もリードも楽しい体操の一つですが、実は腸腰筋を鍛えるという大きな目的があります。

まず足を逆ハの字に開いて斜め前に足を放り出すという動作そのものが腸腰筋にストレッチがかかりやすい動作です。

この時に足と一緒に体が傾いてしまうと腸腰筋にストレッチがかかりません。

この体操では「プリンを落とさないように」と先生が指導しますね。

実はわざわざこのようにいうことで上半身のセンターをキープ(ここで「上半身のセンターをキープして」というのは”野暮”というものです)するようにし、腸腰筋にストレッチが掛かるようにしているのですね。

おお、なんと、こんな一見バカバカしい体操(高岡先生申し訳ございません!)が実は最重要の筋肉を科学的に鍛える方法だったのです!

ストレッチといっても・・・

チャップリンプリン体操では必ず腰裏や腰の横を十分にゆるめた状態で行ってください。「ストレッチ」という言葉につられて通常のストレッチのようにガンガン伸ばすと腰まわり、特に仙腸関節まわりを痛めかねません。 そもそも一般にストレッチがかかっていると思われている状態(その部位がキーンと固くなり、しかも息苦しい状態)はほとんどの場合拘縮した筋肉を無理やり伸ばそうとしてその筋肉が抵抗している状態で、実際には大して伸びている状態ではありません。 周囲の筋肉まで含めて本当に脱力して伸びた時は苦しい感じはしないものです。 それでなくてもエキセントリック収縮を起こした筋肉は筋肉痛を起こしやすいというデータもありますので、この部分をどれだけ丁寧にできるかで本当に使えるかどうかが決まります。

4-3.実際にコンセントリックな収縮を自分の意思でおこして鍛える

腸腰筋が意識できるようになって、さらに腸腰筋を鍛える必要のある方は実際にコンセトリックな方法を使って鍛えるのが良いと思います。

この段階の方法は世の中に様々な情報が出回っていますが、(4-1)、(4-2)の内容が抜けているのがやはり片手落ちで、鍛えるには収縮させなければならないという固定観念があるのだと思います。

何度も申し上げますが、そもそも腸腰筋は意識することが大変難しい筋肉なので、まずは意識できるようになってからでないとうまく収縮させることができないのですね。

私はテレビやネットの動画で腸腰筋のトレーニングと称するものをたくさんみましたが、残念ながらその方法を紹介されている方が日常動作(立ったり、歩いたり)で腸腰筋が制御筋として使えていると言える方はほとんどいませんでした。

自分が使えない筋肉のトレーニングを他人に教える事ができるものなのでしょうか・・・。

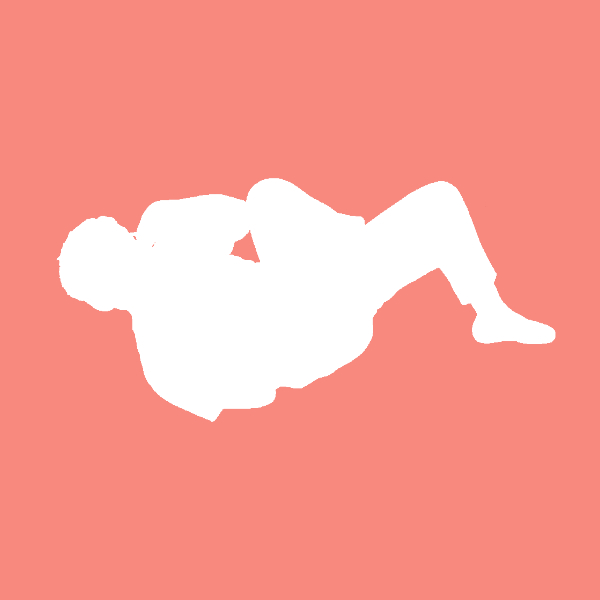

この方法で具体的に腸腰筋を鍛えるなら、ゆる筋トレのクロス腹筋が良いでしょう。

このクロス腹筋で大事なことは膝と肘をくっつけるところと、腹筋をさするところです。

普通に体幹を折り曲げる意識でするとただの腹直筋のトレーニングになってしまいます。

膝と肘をくっつける感覚ですることで、大腿骨を屈曲させる意識が自然と生まれやすくなります。

しかも肘とくっつくぐらい深く曲げると腸腰筋が効くようになるのです。

そこでさらに腹直筋をさすって無駄な力を抜いていくわけですね。

ある程度腸腰筋が効いてくるとこの「くっつける力」が格段に強くなります。

運動の感覚も普通の腹筋と全く違う感じになります。

これは先ほど申し上げたように、腹直筋主体の運動だと体幹を折り曲げる運動という感覚になるのですが、腸腰筋主体の運動だと股関節(大腿骨)の屈曲運動という感覚の方が優位になるので、そもそも普通の腹筋とは別の運動というわけですね。

実は私も中々このことに気づくことが出来ず、その感覚に気づいたトレーニング仲間に教えてもらってようやくわかったというところでした。(その節はお世話になりました!)

この辺りの話になると、そもそも股関節の意識がくっきりしている方が当然効果は高くなりますので、やはり踵クルクル体操や爪先クルクル体操で股関節をゆるめておくことが非常に重要になってきます。

以前肩のインナーマッスルの記事で申し上げたように、まずは骨を意識することが重要ということになるのです。

5.まとめ

最後にもう一度まとめておきましょう。

腸腰筋を鍛えるには

- 体表の筋肉をゆるめる

- できるだけ腸腰筋が引き伸ばされるような刺激を入れて少しずつ腸腰筋の意識を鍛える

- 実際にコンセントリックな収縮を自分の意思で起こして鍛える

の手順を踏むことが必要です。現実的には2まででも十分に鍛えられます。

そして腸腰筋のトレーニングは粘り強く焦らず取り組むことが大切です。

どちらにせよ、腰回りがゆるまないと(仙腸関節が割れて腰がいくつものパーツに感じられることが最低必要)中々うまくいかないのでまずはゆる体操から取り組んでみてください!

よく読まれている関連記事

-

インナーマッスルの鍛え方 肩編インナーマッスルの鍛え方 肩編 4つのステップ肩回りのインナーマッスルの最もよい効率の良い「鍛え方」とは…

インナーマッスルの鍛え方 肩編インナーマッスルの鍛え方 肩編 4つのステップ肩回りのインナーマッスルの最もよい効率の良い「鍛え方」とは… -

なぜインナーマッスルがゆる筋トレで鍛えられるのか?なぜインナーマッスルがゆる筋トレで鍛えられるのか?無駄な力を抜くことで自然にインナーマッスルは使えるようになります…

なぜインナーマッスルがゆる筋トレで鍛えられるのか?なぜインナーマッスルがゆる筋トレで鍛えられるのか?無駄な力を抜くことで自然にインナーマッスルは使えるようになります… -

やっぱりインナーマッスルトレーニングが必要な5つの理由やっぱりインナーマッスルトレーニングが必要な5つの理由インナーマッスルはまずは使えるように意識化する事が大事です…

やっぱりインナーマッスルトレーニングが必要な5つの理由やっぱりインナーマッスルトレーニングが必要な5つの理由インナーマッスルはまずは使えるように意識化する事が大事です…

Twitterでゆる体操や体のことについてつぶやいていますので、よかったらフォローしてくださいね

中田ひろこ@ゆる体操